記事を3行で解説

➀1980年代、PCの普及でハッカー集団が勃興し、アンダーグラウンドな文化が形成された。

➁ 映画『ウォー・ゲーム』や10代集団「The 414s」の事件が社会と政治に衝撃を与え、法整備へと繋がった。

➂水面下では「LOD vs MOD」のサイバー抗争や、CCCによる政治的主張など、多様なハッカー文化が激突していた。

でも、私の思っていたハッキングと違ったのですが…

ハッキングの舞台が電話網からネットワークへ移り、アンダーグラウンドで若者たちが「集団」を形成しはじめるのだ…!

ハッキングが世界大戦を引き起こしかねない「危険な脅威」だと社会に初めて強烈に植え付け、当時のレーガン大統領が「これは本当に起こり得ることなのか?」と側近に尋ねたくらいである~

無垢な好奇心とフィクションが描いた脅威が、奇しくも同じ年に起こり、アメリカ政府と議会はコンピュータ・セキュリティの脆弱性を深刻に受け止めた

電話網という巨大なサイバー空間の覇権を巡って泥沼の「神々の戦い」を繰り広げたのでおじゃるよ

PCの黎明と集団の勃興(1980s)

1980年代に入り、パーソナルコンピュータ(PC)が普及し始めると、ハッキングの舞台は電話網からコンピュータ・ネットワークへと移ります。

PCとBBS(電子掲示板)の普及により、ハッカーたちはアンダーグラウンドで繋がり始め、「集団」を形成します。

そして、そこには「仲間意識」と同時に「縄張り争い」が生まれました。

映画『ウォー・ゲーム』の衝撃(1983年)

1983年に公開された映画『ウォー・ゲーム(WarGames)』は、ハッキングを世界に知らしめた決定的瞬間でした。

【あらすじ】

主人公の少年が、ゲーム会社だと思って侵入したコンピュータが、実は北米航空宇宙防衛司令部の軍事システム「WOPR」であり、危うく第三次世界大戦を引き起こしそうになり…

それまで「ハッカー」という言葉は、主にMITの学生のような「技術オタク」や「システムの探求者」を指すポジティブな意味合いも持っていました。

この映画は、社会に「ハッカー=危険な存在」というイメージを強烈に植え付けました。

当時、ロナルド・レーガン大統領はこの映画を鑑賞し、国家安全保障顧問に「これは本当に起こり得ることなのか?」と尋ねたと言われています。

顧問が調査した結果、「(映画ほどではないが)脅威は現実に存在する」と報告され、大統領は深刻な衝撃を受けました。

この映画が描いた脅威は、現実の政治を動かしました。

これは「ウォー・ダイヤリング」と呼ばれ、ハッカーたちの間で広く知られる手法となったのである~

結論として、『ウォー・ゲーム』は、サイバー空間の脅威をフィクションとして初めてリアルに描き出した作品であり、社会の認識、国家の政策、そしてハッカー文化そのものにまで大きな影響を与えてしまった…

The 414s(1983年)

「The 414s」は、1980年代初頭に活動した、アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の若者(多くは10代で、最年少は17歳)で構成されたハッカーグループです。

「The 414s」の由来は、ミルウォーキーの市外局番が「414」だったためです。

彼らが侵入したシステムのリストは、当時の社会を震撼させました。

| ロスアラモス国立研究所 | マンハッタン計画の拠点。核兵器開発の中枢 |

|---|---|

| スローン・ケタリング記念がんセンター | ニューヨークの有名ながん専門病院 |

| セキュリティ・パシフィック銀行 | ロサンゼルスの大手銀行 |

その他、国防総省関連を含む、約60ものシステムに侵入したとされています。

1983年、FBIによって彼らの活動が突き止められ、メンバーが逮捕されると、全米のニュースで大々的に報じられました。

特に、メンバーの一人であるニール・パトリックは、Newsweek誌の表紙を飾り、「ハッカー=天才的なティーンエイジャー」というイメージを世間に強烈に植え付けました。

ロスアラモスに侵入した際も、何をすべきかわからず、単に「すごい場所に入った」という感覚だったと言っている

悪意はなくても、深刻な結果を引き起こしうるという危険性が浮き彫りになったのである~

奇しくも同じ1983年に公開された映画「ウォー・ゲーム」の衝撃が重なり、アメリカ政府と議会はコンピュータセキュリティの脆弱性を深刻に受け止めたのだよ

カオス・コンピュータ・クラブ

ヨーロッパのドイツにも「カオス・コンピュータ・クラブ(CCC)」というハッカー集団も存在しました。

CCCは、単なる技術集団ではありませんでした。

1984年、彼らは「BTXハック」と呼ばれる伝説的な事件を起こします。

BTXハック(1984年)

当時ドイツで使われていた「BTX」というオンライン情報サービスの脆弱性を発見。

彼らはハンブルクの銀行のBTXページを利用し、一晩のうちに13万5,000ドイツマルク(当時のレートで約1000万円以上)をCCCの口座に送金しました。

しかし、彼らはその金を盗むつもりはなく、翌日、全額を返金。

記者会見を開いてシステムの欠陥を公表し、世間を驚かせました。

これは「我々にはこれだけの力があるが、悪用はしない。だから問題を修正しろ」という、CCC流のユーモアと技術力に裏打ちされた警告でした。

CCC流のユーモアと政治的メッセージを込めた「ハクティビズム」の初期衝動でした。

KGBスパイ事件(1989年)

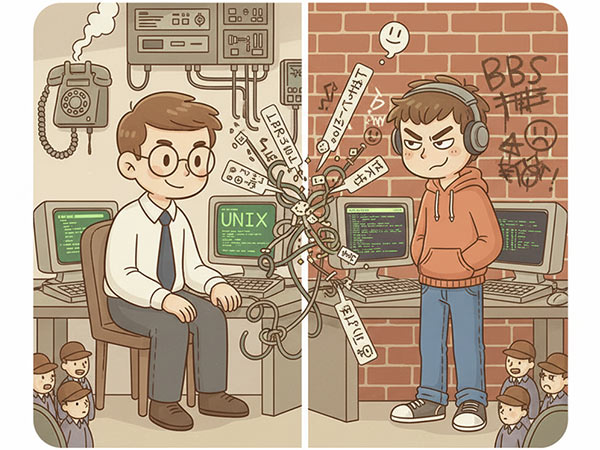

伝説のハッカーグループ抗争:「LOD vs MOD」(1980年後半)

The 414sやCCCがメディアの注目を浴びる一方、水面下では史上最大のハッカー抗争が勃発していました。

「LOD vs MOD」の抗争は、ハッキングの歴史における「神々の戦い」であり、「グレート・ハッカー・ウォー(The Great Hacker War)」とも呼ばれる伝説的な縄張り争いです。

これは1980年代後半から90年代初頭にかけて、アメリカの2大ハッカーグループがプライドとサイバー空間の覇権を巡って激突した事件でした。

LOD (Legion of Doom) – 旧世代の覇者

LODの結成は1984年で、当時のハッカー界の頂点に君臨するグループでした。

メンバーは、電話システム(AT&TのUNIXシステムなど)に関する神レベルの深い知識を持ち、その技術力を誇りとしていました。

彼らは自分たちを「貴族」のように見なしており、非常に排他的でした。

MOD (Masters of Deception) – 新世代の反逆者

MODは1980年代後半に結成し、主にニューヨークを拠点とする若手ハッカーたちで構成されていました。

多くはLODに憧れるか、あるいはLODから追放されたり入会を拒否されたりしたメンバーでした。

彼らはLODのエリート主義に反発し、より攻撃的で、自分たちの力を誇示する破壊的なハッキングも厭わない集団でした。

また、ヒップホップなどのストリートカルチャーの影響も強く受けていたとされます。

抗争の勃発(グレート・ハッカー・ウォー)

抗争の原因は、プライド、嫉妬、そして世代間の対立でした。

彼らの戦場は、現実世界ではなく「サイバー空間」でした。

まずは、お互いのBBSで相手を中傷する書き込み合戦(フレーミング)が繰り広げられました。

また、相手のBBSをハッキングして閉鎖に追い込んだり、記事を改ざんしたりしました。

そして、最も激しかったのが電話網での戦いです。

- 相手の電話番号を乗っ取り、警察やアダルトダイヤルなどに転送

- 相手の家の電話回線を盗聴

- 相手がモデムで接続できないよう、常時通話中(ビジー状態)にする

…など、抗争が泥沼化。

長期化するにつれ、お互いの違法行為をFBIなどの捜査機関に匿名で密告し合う、という禁じ手にまで発展しました。

天才ハッカー同士がサイバー空間で覇権を争うなんて…かっこいいわ!

LODは自分たちを「選ばれた貴族」だと思っていた。技術も知識もトップだと。

一方、MODはLODに入れなかった者たち。

ヒップホップカルチャーの影響も受けた、ニューヨークの反骨精神の塊だった

でも、やってることが相手の電話回線を乗っ取ったり、BBSを荒らしたりって…

今考えると、ちょっと子供のケンカみたいにも聞こえちゃいますね

我々にとっての「インターネット」は、彼らにとって「世界のすべて」だ。

当時の電話網は、巨大ネットワークで世界そのものだった

だがな、彼らはサイバー空間の『神』になったつもりでいたが、「現実の世界」ではただの人間だ…

「LOD vs MOD」の結末は…両者の崩壊

この「神々の戦い」は、神々自身の力ではなく、人間の手によって終結します。

1990年代初頭、FBIによる大規模なおとり捜査「オペレーション・サンデビル」がありました。

それに続く一連の摘発によって、LODとMODの両グループの主要メンバーが相次いで逮捕されました。

伝説のハッカーたちは法廷に引きずり出され、多くが実刑判決を受けました。

この抗争は、ハッカー文化がまだ「遊び」や「探求」の要素を残していた時代の、最後の大きな花火だったと言えます。

80年代は、ハッカー文化が「エリート主義(LOD)」と「反抗的な若者文化(MOD)」に分裂し始めた時代でした。

また、CCCのように「政治的主張」のためにハッキングを用いる流れも確立しました。

平均収入は約765万円 !

犯罪は良くないことですが、技術力を追求するハッカー精神は見習いたいものです。

技術を追求するその想いが今のITの可能性を引き上げ、今や、ITエンジニアは不可欠な存在となりました。

そして、2025年現在、フリーランスエンジニアの平均年収は全体の平均値は約765万円まで上昇しました。

さらに1000万円を超える人は全体の7.5%もおり、しっかり稼げている人がサラリーマンよりも多い割合です。

さらに人工知能の分野は、1500万円、2000万円と、さらに上も狙えるのが魅力。

現在、会社員エンジニアの方も、フリーランスになることで高収入を目指せる可能性が高い世界なのです。

——でも、フリーランスになるのは不安。しかも、どうやって仕事を獲得すればいいんだ…!?

そんなエンジニアにとって、頼もしいパートナーとなるのが「エージェント」の存在です。

高単価の優良案件をあなたに代わり獲得し、あなたがエンジニアの仕事だけに集中することができるように二人三脚で全力でサポートするのが、エージェントの仕事です。

エージェントの仕事

- 案件獲得までの営業を完全代行

- 本業だけに集中できるようにサポート

- 案件の利益が最大限になるように交渉してくれる

エージェントと契約するということは、あなたの収入を引き上げる契機でもあるのです!

エージェントによって手取りが変わる!?

エージェントを利用することで高単価の仕事が獲得できたとします。

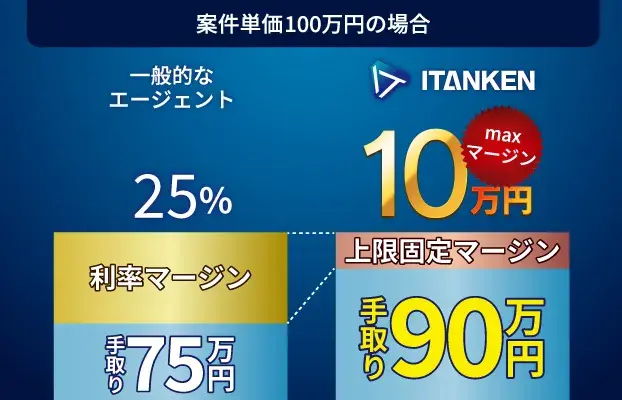

しかし、一般的なエージェントでは、報酬から25%程度のマージン(手数料)を取られてしまうのはご存じですか?

そうです。高年収を目指すにはマージンが低ければ低いほど手元に残るお金は増えますが、この部分はエージェントによりブラックボックスとなっており、あなたに開示されることはほぼありません。

エージェントサービスの手数料は一定ではなく、選ぶ業者によって、あなたの手取りが大きく上下することは、まずは知っておいていただきたい点の1つです。

そんな収入UPを目指す方のために、「マージンが最大10万円」という業界最安水準のエージェントサービスがあります。

この利益還元を重視したエージェントサービスを運営しているのは、現在、15期目のIT企業「ライトコード」。

代表は当時、フリーランスとして大手有名WEBサービスなどで活躍していました。

その中で、自身も不透明なマージンや労働環境に苦しんだ経験がありました。

業者によってマージン率は非公開で、報酬の内訳を公開していないことがほとんど。

未だに旧態依然とした状態が続く業界に一石投じるために、エンジニアへの利益還元と透明性を最優先に考えてスタートしたのが「ITANKEN(IT案件.com)」です!

エンジニアの手取りUPを実現させる5つのお約束

ITANKENのポイントはこの5つ。

①マージンが最大10万円で業界最安値水準(記事)

②支払いサイトは15日で業界トップクラス(記事)

③公平性と透明性を重視したお取引(記事)

④エージェントは人柄を重視(記事)

⑤開発責任者は元フリーランス(記事)

仕事内容や単価などでお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談くださいませ!

以下ボタンより、4つの項目に答えるだけの簡単登録(無料)のみでご利用いただけます。

最後まで読んでくれた方へ

現在、お祝い金キャンペーン実施中です!

ITANKENをご利用いただいたフリーランスの皆様への感謝の気持ちとして、案件稼働1ヶ月経過後の初回報酬支払い時に、現金30,000円をプレゼント中!

申請手続きは不要で、対象の方には自動で指定口座に振り込まれます。