記事を3行で解説

➀「人工知能(AI)の父」の一人、マービン・ミンスキー博士の生涯と功績を紹介。

➁世界初の学習AI「SNARC」開発や、AI研究の停滞期「AI冬の時代」を招いた『パーセプトロン』出版など、AI史に大きな影響を与えた。

➂「心は単純な機能(エージェント)の集合体」とする『心の社会』理論は、現代のAI開発にもインスピレーションを与え続けている。

人工知能の父はだれ!?

・マービン・ミンスキー

・ジョン・マッカーシー

・アレン・ニューウェル

・ハーバート・サイモン

AI界のレジェンド「マービン・ミンスキー」とは何者?

コンピュータの歴史には「○○の父」と呼ばれる偉人がたくさんいますが、今回ご紹介する人物は今熱いAI分野。

彼はアメリカのコンピュータ科学者であり、認知科学者。

一般的に「人工知能(AI)の父」の一人として、その名を歴史に刻んでいます。

天才のルーツは「自動ピアノ」と「無駄な箱」!?

マービン・リー・ミンスキーは1927年、ニューヨークのユダヤ人家庭に生まれます。

お父さんは医者、お母さんは活動家というインテリ一家でした。

そして、ミンスキーは幼いころから、創意工夫が好きな子供で、一番のお気に入りだったおもちゃは、「自動ピアノ」でした。

あの、勝手に鍵盤が動くやつですか?

ミンスキーは、穴の空いたロール紙が「情報」となり、それが「物理的な動き(演奏)」に変わる仕組みに魅了された

兵役の後、アカデミックの道へ

ミンスキーは、マサチューセッツ州にある一流進学校「フィリップス・アカデミー」で学んだ後、第二次大戦に従軍しました。

およそ2年の兵役の後、ミンスキーはさっそく、念願だったアカデミックの道へ足を踏み入れます。

まずは「ハーバード大学」、そして「プリンストン大学」で数学を研究。

1958年からはマサチューセッツ工科大学に籍を置き、世界初の本格的なAI研究機関「MIT人工知能研究所(AIラボ)」を設立します。

共同設立者として、同じく人工知能研究の権威である「ジョン・マッカーシー」がいました!

た「無駄な機械(Useless Machine)」でおじゃる

…ただそれだけの機械じゃ。

意味ねえな!

「意味とは何か?」「目的とは何か?」を問いかける、哲学的ジョークじゃな。

ミンスキーはこういう遊び心満載の「ハッカー精神」の持ち主でもあったんじゃ

人工知能に至る思考プロセスの歴史

ここでプチブレイク。

ところで、人工知能という発想は、ミンスキーが初めて思いついたものではありません。

実は、「機械に知性を持たせる」という発想自体は、古代から存在していたのです。

それでは、人類はどのような思考プロセスを経て、「人工知能」に思い至ったのでしょうか?

道具=体の能力を補ってくれるもの

人間を他の生き物と区別する要素として、「道具を使う」という行為がよく挙げられます。

人間にとって、「道具」とは「自己の身体機能を補ってくれるもの」でした。

たとえば、足の速い獲物に負けない「弓」や「槍」、固い土を砕く「鋤(すき)」や「鍬(くわ)」などです。

道具=人間に代わって作業をしてくれるもの

産業革命以降になると、今度は「人間の手作業を、道具に任せられないか」という考えに至ります。

イギリスの機織り機を皮切りに、「人間よりも正確な作業」を”休みなし”で出来る機械が、次々と発明されていきました。

こうして、機械は、人間に代わって肉体労働を行うようになります。

道具=知的作業は可能なのか?

機械のおかげで、人間は、以前よりもはるかに便利な生活を享受できるようになりました。

ここで、機械に新たな可能性を見出す潮流が生まれます。

そう、「機械に知的作業は可能なのか?」ということです。

機織り機は確かに便利ですが、人間の「手」の代わりに作業をこなすだけです。

デザインや色を考え、機械に命令を出すのは人間です。

「手」が再現できるのならば、人間の「頭脳」も再現できるのではないか?

この考えが、後の「人工知能」に結びついていったのです。

ミンスキーの功績は山ほどあるが、AIの歴史を語る上で絶対に外せない「ヤバい」功績を3つ紹介しよう

功績1:世界初の「学習するAI」を作っちゃった (1951年)

「人間の頭脳を再現する」にあたり、研究者が注目したのは「ニューロン」です。

脳内の神経細胞「ニューロン」は、ほぼ自動的に組織化されています。

これを「脳内リレー」と見なし、アルゴリズムとしてプログラム化すれば、機械に知性を与えることが出来るというわけです。

1943年、ウォルター・ピッツとウォーレン・マカロックが、モデル化した人工ニューロンのネットワークを分析した「A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity」を発表します。

これが、ニューラルネットワーク研究の先駆けです。

当時24歳の学生だったミンスキーは、この論文に大いに感銘を受けました。

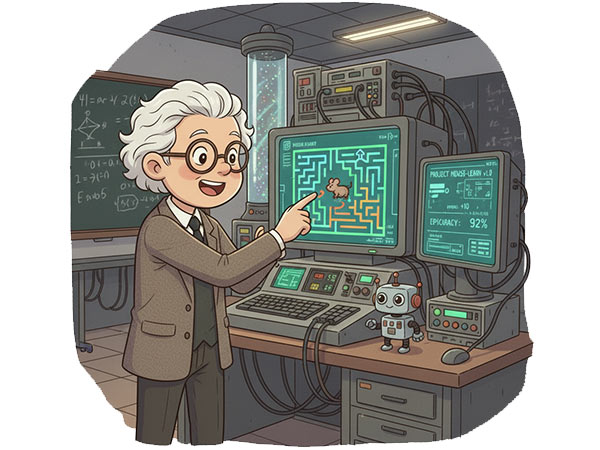

世界初のニューラルネットワーク学習マシン「SNARC」

それから8年後の1951年、ミンスキーは、ニューラルネットワークを利用した学習マシン「SNARC」を開発。

SNARCは、「Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator(確率的ニューラルアナログ強化学習計算機)」の略。

人間の脳の神経細胞(ニューロン)が電気信号で繋がっている仕組みを、電子回路でマネしたもので、これが、世界初の「自己学習人工知能」です。

このマシンは、仮想の「迷路」を解くネズミをシミュレートし、失敗から学んで(強化学習)、だんだん賢くなっていく能力を持っていました。

人間並みに賢い機械

1960年、ミンスキーは、「人工知能の実現可能性について」の論文を書いています。

コンピュータは、人間の命令を忠実に実行する。

ある問題の解決法が見つからない時、人間は解決法を探すよう、プログラムでコンピュータに命じることが出来る。

しかし、下手なプログラムでは、コンピュータに無駄な時間を使わせるだけだ。

だが、パターン認識法を取り入れれば、コンピュータはずっと効率よく仕事をこなせる。

コンピュータは頭が良いからね。以前の仕事を思い出して、効率的に仕事をこなそうとする。

そう、プランニングだよ。

この方法によってコンピュータは、改良を重ねていくんだ

これは、ミンスキーの人工知能に対する考え方を最もよく表しており、コンピュータを「命令を忠実に実行する」だけではなく、その限界を超えるものになると予想していたのです。

そんな時代に「学習するAI」が…!?

ミンスキーは「人間の頭脳も、膨大な数のニューロンが繋がった機械にすぎない」という視点で、脳の再現に挑んだんじゃ

特に有名なのが、SF映画の金字塔『2001年宇宙の旅』(1968年)でおじゃる

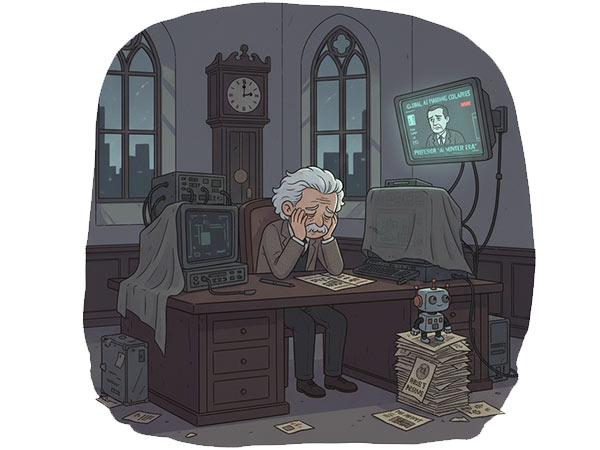

功績2:『パーセプトロン』と「AI冬の時代」 (1969年)

当時、AI研究には2つの大きな流れがありました。

- ミンスキーのAI:論理や記号を使って、人間の「推論」のプロセスを再現しようとする流れ

- ローゼンブラットのAI:脳の神経回路(ニューラルネットワーク)を重視する流れ

ミンスキー博士は、同僚のシーモア・パパートと共に、ニューラルネットワークの限界を数学的に証明した本『パーセプトロン』を出版します。

この本は「パーセプトロンには、単純なXOR問題すら解けない」という致命的な欠陥を暴きました。

この批判があまりにも強烈すぎたため、世界中の研究機関や政府は「なんだ、ニューラルネットワークって無意味じゃん」と判断。

関連する研究予算がバッタリと途絶えてしまいました。

良かれと思って書いた本が、逆にAIの進化を止めちゃったんですか…

彼は「人工知能の父」でありながら、一度「AIの歴史を(意図せず)ストップさせた男」でもあるんじゃ。

しかし、このおかげでAI研究は別の方向に進化したんじゃ

功績3:天才の頭の中を理論化!「心の社会」

彼の最大の功績として、多くの研究者が挙げるのが、1986年に出版された著書『心の社会(The Society of Mind)』です。

「人間の心や知性とは何か?」という究極の問いに、ミンスキーが叩き出した答えです。

彼は「心は、一つの賢い『何か』ではない」と言った。

そうではなく、「たくさんの“単純な機能”しか持たない『エージェント(代理人)』たちが、集まって(社会)、ワイワイガヤガヤやってる状態」こそが「心」だ、と。

例えば、「リンゴを手に取る」という単純な動作にも、

- 「手を伸ばす」エージェント

- 「モノを掴む」エージェント

- 「バランスを取る」エージェント

- 「形を認識する」エージェント

…といった無数の「アホな」エージェントが連携して働いている。

そして「意識」とか「自己」というのは、そのエージェントたちの「社長」や「管理人」のようなものだ、と考えたのです。

人間社会も同じともいえるから、脳は興味深いな

あの「無駄な機械」を作った遊び心といい、物事の本質を全く違う角度から見抜く力こそが、ミンスキーの真骨頂じゃ

ミンスキーのように、好奇心を持ちなさい!

人工知能研究に生涯を捧げたミンスキー

以下は、1981年にある雑誌が、ミンスキーにインタビューしたものです。

「なぜ人工知能の研究を選んだのか」という問いに、ミンスキーはこう答えました。

実を言うと、遺伝学や物理学にも興味を持ったんだ。

当時、遺伝の仕組みは、まだよくわかっていなかったからね。

だが、私が追い求めるような奥深さは、そこにはなかった。

物理学もいいとは思ったが、人工知能の問題はなかなか難しそうだった。

そこが良かったのさ。

結局私は、人工知能以外の分野にそこまで深入りすることは無かったね

2016年1月24日、ミンスキーは脳出血により、88歳でこの世を去りました。

彼は生涯を「知性とは何か?」という最も難解な問いに捧げました。

彼が蒔いた「遊び心」と「探究心」の種は、今や巨大な花を咲かせ、我々の生きるこの世界を、根底から変えようとしています。

人工知能研究に偉大な貢献をしたミンスキー。

多くの研究者たちが彼の遺志を継ぎ、現代のAI開発を盛り上げています。

平均収入は約765万円 !

マービン・ミンスキーのような天才が今のITの可能性を引き上げ、今や、ITエンジニアは不可欠な存在となりました。

そして、2025年現在、フリーランスエンジニアの平均年収は全体の平均値は約765万円まで上昇しました。

さらに1000万円を超える人は全体の7.5%もおり、しっかり稼げている人がサラリーマンよりも多い割合です。

さらに人工知能の分野は、1500万円、2000万円と、さらに上も狙えるのが魅力。

現在、会社員エンジニアの方も、フリーランスになることで高収入を目指せる可能性が高い世界なのです。

——でも、フリーランスになるのは不安。しかも、どうやって仕事を獲得すればいいんだ…!?

そんなエンジニアにとって、頼もしいパートナーとなるのが「エージェント」の存在です。

高単価の優良案件をあなたに代わり獲得し、あなたがエンジニアの仕事だけに集中することができるように二人三脚で全力でサポートするのが、エージェントの仕事です。

エージェントの仕事

- 案件獲得までの営業を完全代行

- 本業だけに集中できるようにサポート

- 案件の利益が最大限になるように交渉してくれる

エージェントと契約するということは、あなたの収入を引き上げる契機でもあるのです!

エージェントによって手取りが変わる!?

エージェントを利用することで高単価の仕事が獲得できたとします。

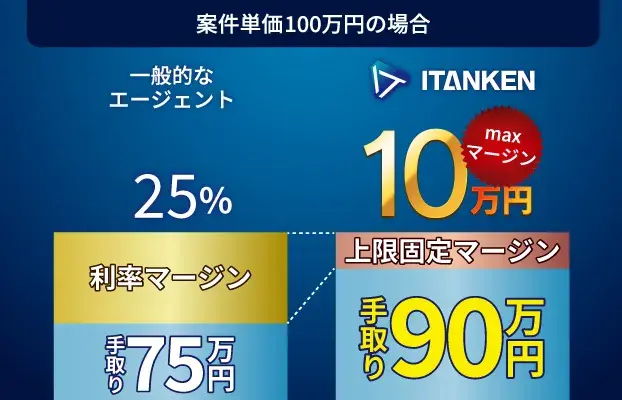

しかし、一般的なエージェントでは、報酬から25%程度のマージン(手数料)を取られてしまうのはご存じですか?

そうです。高年収を目指すにはマージンが低ければ低いほど手元に残るお金は増えますが、この部分はエージェントによりブラックボックスとなっており、あなたに開示されることはほぼありません。

エージェントサービスの手数料は一定ではなく、選ぶ業者によって、あなたの手取りが大きく上下することは、まずは知っておいていただきたい点の1つです。

そんな収入UPを目指す方のために、「マージンが最大10万円」という業界最安水準のエージェントサービスがあります。

この利益還元を重視したエージェントサービスを運営しているのは、現在、15期目のIT企業「ライトコード」。

代表は当時、フリーランスとして大手有名WEBサービスなどで活躍していました。

その中で、自身も不透明なマージンや労働環境に苦しんだ経験がありました。

業者によってマージン率は非公開で、報酬の内訳を公開していないことがほとんど。

未だに旧態依然とした状態が続く業界に一石投じるために、エンジニアへの利益還元と透明性を最優先に考えてスタートしたのが「ITANKEN(IT案件.com)」です!

エンジニアの手取りUPを実現させる5つのお約束

ITANKENのポイントはこの5つ。

①マージンが最大10万円で業界最安値水準(記事)

②支払いサイトは15日で業界トップクラス(記事)

③公平性と透明性を重視したお取引(記事)

④エージェントは人柄を重視(記事)

⑤開発責任者は元フリーランス(記事)

仕事内容や単価などでお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談くださいませ!

以下ボタンより、4つの項目に答えるだけの簡単登録(無料)のみでご利用いただけます。

最後まで読んでくれた方へ

現在、お祝い金キャンペーン実施中です!

ITANKENをご利用いただいたフリーランスの皆様への感謝の気持ちとして、案件稼働1ヶ月経過後の初回報酬支払い時に、現金30,000円をプレゼント中!

申請手続きは不要で、対象の方には自動で指定口座に振り込まれます。