記事を3行で解説

➀「真のインターネットの父」と呼ばれるJ・C・R・リックライダーは、エンジニアではなく心理学者だった。

➁彼はコンピュータを「人間とコンピュータの共生」を実現するパートナーと定義し、ARPAで研究に資金提供した。

➂このビジョンと「銀河間ネットワーク」構想が、リソース共有を目的としたARPANET(インターネットの原型)の哲学的支柱となった。

「真」のインターネットの父?

だけど、世界を繋ぐネットワークになると最初に考えた人は誰だったの?

しかも、彼はエンジニアではなく、心理学者だったのである~

どうやってインターネットを…?

心理学者として、人間の「思考」そのものを理解していたからこそ、現代のインターネット社会の設計図を半世紀も前に描き上げたのだ

心理学への興味と機械への愛情

J・C・R・リックライダーこと「ジョセフ・カール・ロブネット・リックライダー」は、1915年3月11日にミズーリ州セントルイスで生まれました。

父親は保険会社を経営しており、少年時代はそれなりに裕福に過ごしました。

免許を取れる年齢になると廃車を買ってもらい、それを自分で修理して乗り回すなど、機械いじりが彼の生涯の趣味となるほどでした。

高校を卒業するとミズーリ州のワシントン大学に進みますが、2年生のときに父親の保険会社が倒産。

1年間休学してアルバイトの日々が始まります…!

心理学への目覚め

学費のため様々なところで働きましたが、バイトの一つに心理学科の実験用動物の世話というものがあり、ここで彼は心理学に興味を持ちます。

1937年にワシントン大学の大学院心理学科に進み、翌年には修士課程を修了。

修士論文は「猫の集団と睡眠について」というものでした。

ロチェスター大学の博士課程に進み、1942年には心理学の博士号を取得。

博士論文は「猫の聴覚皮質での周波数局在に関する電気的研究」でした。

まあ、バイトの時に実験動物の猫の世話をしていたから愛着が湧いたのはあるだろうな

それらが結びついていくのはまだ先のことだ…!

人間と機械のインターフェース

リックライダーのキャリアの原点は、第二次世界大戦中にあります。

ハーバード大学の音響心理学研究所で彼が取り組んだのは、「爆撃機内の轟音の中で、どうすれば無線通信の明瞭度を上げるか」というアメリカ軍にとって大きな課題がありました。

彼はここで、人間の聴覚が「何を」聞いているかを徹底的に分析。

音声の「子音」を意図的に歪ませて強調する「ピーク・クリッピング」技術を開発し、通信の明瞭度を劇的に改善させました。

この経験は彼に強烈な”インスピレーション”を与えます。

「人間の能力(知覚)と、機械の能力(信号処理)は、互いに補完し合い、一つのシステムとして設計できるのではないか?」

これは、彼のキャリアを貫く「人間と機械のインターフェース(HCI)」というテーマの原点となりました。

SAGEプロジェクトと「対話」の発見

戦後、リックライダーはマサチューセッツ工科大学(MIT)に移り、冷戦下の巨大防空システム「SAGE(セージ)プロジェクト」に参加します。

これは、全米のレーダー情報を集約し、敵機を迎撃するリアルタイム・システムでした。

当時のコンピュータは、計算内容をパンチカードで投入し、何時間も待って結果を得る「バッチ処理」が常識でした。

しかし、SAGEは違いました。

オペレーターは画面に映る情報をライトペンで直接指示し、コンピュータが即座に反応を返します。

彼はここで歴史的な「発見」をします。

「コンピュータは、計算を待つだけの道具ではない。人間の思考のスピードと『対話』できるパートナーになり得る」

彼は、人間の思考プロセスが「問い→仮説→検証→次の問い」という対話的なループで進むことを心理学者として知っていました。

SAGEは、そのループにコンピュータが入り込める可能性を初めて示したのです。

人間とコンピュータの共生

MITでの研究のあと、リックライダーは「BBN(ボルト・ベラネク・アンド・ニューマン)社」に移籍します。

BBN社はハーバードの音響心理学研究所の所長だったベラネクが作った音響コンサルタントの会社で、劇場の音響設計などを行っていました。

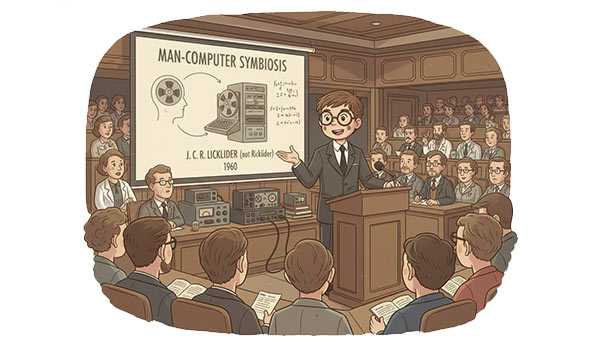

1960年、リックライダーはコンピュータ史における最重要論文の一つを発表します。

これは技術論文ではなく、未来の哲学書でした。

「思考時間の85%は、創造的ではない」

BBN社に移籍したリックライダーは、まず自分自身を実験台にしました。

彼が自分の知的労働時間を分析した結果、衝撃的な結論に至ります。

「私の思考時間の85%は、本当に『考える』ことではなく、その準備(グラフの作成、データの検索、計算)に費やされている」

エンジニアなら、この問題を「効率化」や「自動化」と捉えるでしょう。

しかし心理学者リックライダーは、これを「人間の創造性の解放」の問題として捉えました。

彼にとって、コンピュータの役割は人間の仕事を「奪う」ことでも、「高速化」することでもありませんでした。

それは、人間が「人間らしい」創造的な思考(目標設定、仮説構築、直感的な飛躍)に集中できるよう、面倒な知的下準備から解放することでした。

「共生(Symbiosis)」という言葉に込めた思想

彼は、人間とコンピュータの関係を「マスターとスレイブ(主従)」や「道具」とは呼びませんでした。

あえて生物学用語である「共生(Symbiosis)」を選びました。

これは、「人間も、コンピュータも、互いに単独では到達できない高みへ、協力して到達する」というビジョンがありました。

| 人間が提供するもの | 直感、柔軟な思考、曖昧さの理解、目標設定 |

|---|---|

| コンピュータが提供するもの | 高速な計算、膨大な記憶、厳密な論理展開 |

彼は、人間とコンピュータが「机を挟んで」対峙するのではなく、「同じ側」に座り、共通の問題に取り組む姿を想像しました。

これは、現代の「ペアプログラミング」や「AIとの協働」の概念を60年以上も前に予見したものでした。

それなのにすでにネット検索やクラウド的な使い方をもう考えていたのはスゴイな!

まだ理論だけですよね?

さあ、ここからリックライダーは自らの理論の実現に向け動き出すんだ!

冷戦の激化とARPA設立

リックライダーがBBNに移籍した1957年、ソ連が初めて人工衛星の打ち上げに成功し、世界に衝撃が走ります。

いわゆる「スプートニクショック」です。

ソ連に後れを取ることを恐れたアイゼンハワー大統領は最先端の科学技術研究を軍事利用する組織「高等研究計画局(ARPA、アーパ)」の設立を指示します。

1961年、本格的に始動したARPAは、「気象予報」「諜報活動」「兵站」「通信」「戦闘シミュレーション」「訓練」などに情報処理技術を応用する研究に莫大な予算を付けます。

コンピュータと通信技術の向上が急務となりました。

そのプロジェクトを取りまとめ、先頭に立つ人物として白羽の矢が立ったのがリックライダーでした!

ARPAのIPTO局長に就任

1962年、キューバ危機が迫る中、リックライダーはARPAのIPTO(情報処理技術部)の局長に任命されます。

与えられた予算は年間1000万ドル。

リックライダーはこれまでの人脈を生かし、優秀な人材に片っ端から声を掛けました。

人工知能研究の最先端を行くマービン・ミンスキーやジョン・マッカーシー、エド・フェイゲンバウム。

最高性能のコンピュータを持つMITや世界初のソフトウェア開発会社SDC(System Development Corporation)。

リンカーン研究所でレーダー技術グループを率いていたロバート・ファノ。

「人間とコンピュータの共生」に感銘を受けたダグラス・エンゲルバードなども、リックライダーのもとに集結しました。

そして、リックライダーは様々な研究者や研究機関に惜しげもなく予算をバラまきました!

マービン・ミンスキーについてはコチラ!

タイム・シェアリング・システム

まず構築すべきは「タイム・シェアリング・システム」でした。

当時のコンピュータは非常に高価で、個人が占有できるものではありませんでした。

しかし、人間が入力するスピードとコンピュータが計算するスピードでは、圧倒的にコンピュータが速いのは明白。

ということは入力待ちの間、コンピュータは時間を無駄にしていることになります。

ならば、1台のコンピュータに複数の人間が同時接続して、CPUの「時間」を分割して利用しようと考えだされたのが「タイム・シェアリング・システム(TSS)」でした。

TSS開発の中心となったのはMITのロバート・ファノ率いる「Project MAC」で、リックライダーはここに多額の予算をつけました!

銀河間コンピュータ・ネットワーク

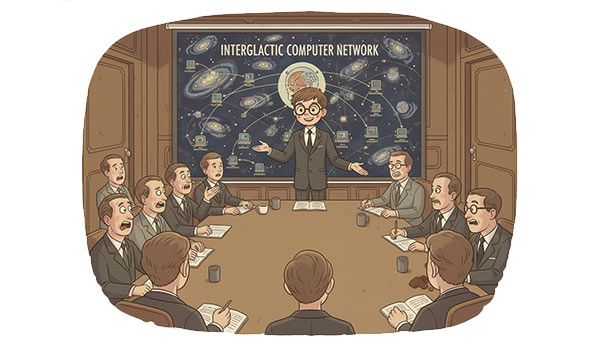

1963年、リックライダーは「銀河間コンピュータ・ネットワーク(Intergalactic Computer Network)の関係者各位へ」という文で始まるメモを各プロジェクトのメンバーたちに送りました。

銀河系全体にまでネットワークを広げようという、彼らしい大風呂敷でしたが、そのメモには作るべきネットワークの具体像が示されていました。

その核心は、「データの場所を意識せずに、どこからでもアクセスできる」という点にあります。

「いずれ、大陸を超えて接続されたコンピュータ・ネットワークが、図書館の機能を包含し、現代の図書館が人間の記憶を拡張するのと同じように、人間の知性を拡張するだろう」

彼は、ネットワークを「コンピュータ同士を繋ぐ線」とは見ていませんでした。

彼はそれを「分散化された、一つの巨大な知的リソース」として捉えていたのです。

このビジョンこそが、彼がARPAを去った後、後任のロバート・テイラーやラリー・ロバーツによって「ARPANET」として具体化されていく設計思想そのものでした。

ARPANETは、リックライダーの「銀河間ネットワーク」構想の最初の実験に過ぎなかったのです。

研究コミュニティのコンピュータを接続し、データやプログラムが相互に利用し、そのデータがどこにあるのかを知る必要もなく利用可能。

まさに「インターネット」そのものです。

このメモに基づくネットワークシステム「ARPANET」の実現を目指して多くのプロジェクトが同時並行的に動き出しました。

ロバート・ファノにより実用的なタイム・シェアリング・システム「CTSS」が完成します。

テレタイプ端末でMITから大陸を挟んだ西海岸のコンピュータに10人同時接続で利用することが可能でした!

コンピュータの性能は価格の2乗に比例するというものである~

つまり、1000万円のやつを5台買うより、5000万円を25人でシェアしたほうが効率的ということだ

昔はコンピュータは貴重だったから、後にパソコンの量産効果が発揮されるようになるまで、「タイム・シェアリング・システム」は重要な技術だったんだ

ARPANETの誕生

リックライダー、ARPAを離れる

ひと通りプロジェクトが動き出すと、リックライダーはIPTOの局長の座をアイヴァン・サザランドに譲ってしまいます。

サザランドは、かつてリックライダーが開発したライトペンとディスプレイ・システムを使って様々な図形を描ける「Sketchpad」を開発した人物です。

引退に際して、IPTOの予算を年間1500万ドルに増額することをARPA上層部に認めさせました。

後進のためにしっかり環境を整えたうえで、リックライダーは1964年6月、ARPAを離れました。

彼がARPAにいたのはわずか1年7カ月ほどでした。

しかし、その間にまいた様々な”種”は、後のIT業界に大きな影響を及ぼすことになるのでした。

明確なネット社会のイメージ

ARPAを辞めたリックライダーはIBMに入社。

そこで、GUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェース)を使って直感的にプログラミングする研究を始めます。

彼の構想は常に時代の先へ行っていました。

1965年、IPTOはロバート・テイラーが3代目局長に就任。

テイラーもリックライダーの「人間とコンピュータの共生」に魅せられた人物の一人で、共同で「コミュニケーション・デバイスとしてのコンピュータ」という論文を書きました。

ここで彼は将来はコンピュータにより「豊富な生きた情報を対話型で利用でき、本や図書館を受動的に利用するだけでなく、共同作業に積極的に参加できるようになる」と主張します。

そして、「電子商取引」「デジタル・ライブラリ」「オンライン・コラボレーション」などが可能となる未来像を示しました。

より明確にネット社会の将来像が描かれています。

はじめての「ログイン」物語

1968年6月、後にIPTO4代目局長となるローレンス・ロバーツは全米4つの大学を相互に結ぶ「ARPANET」を立ち上げることを宣言します。

ロバーツはBBN社のロバート・カーンとともに、「Interface Message Processor(IMP)」という、ネットワーク間のパケット転送を行う装置を開発しました。

これは現在の「ルーター」の原型となりました。

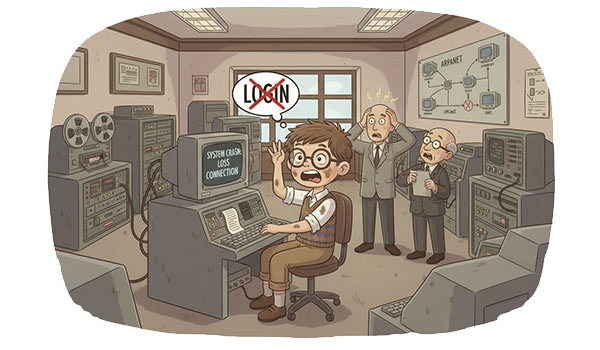

1969年10月29日、このIMPを取り付けた最初のARPANETのリンクが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校とスタンフォード研究所 (SRI) の間に確立されました。

UCLAのレナード・クラインロックの研究室からSRIのダグラス・エンゲルバートの研究室に向けメッセージが送信されました。

最初の文字は「l」、次に「o」…

そこでシステムがクラッシュ!

本当は「login」と送りたかったのですが、2文字しか送れませんでした。

この2文字がインターネット最初のメッセージとなったのです。

ここからインターネットが始まったのだ!

ウソなんですか?

しかし、それは核攻撃うんぬんより、今見たように初期のノードはダウンしやすかったからなんだ!

ARPANETは、核戦争を生き残るためではなく、高価な計算機資源を遠隔地から「共生的」に利用したいという、研究者たちの純粋な知的欲求から生まれたんだ~💡

ARPANETから「インターネット」へ

これまではそれぞれのホストにつなげるには別々の端末が必要でしたが、相互につながり同じネットワーク上で操作が可能となりました。

ネットワーク内で「電子メール」や「ファイル転送(FTP)」といった技術も生み出されていきます。

管理運営はARPAからアメリカ国防情報システム局に引き継がれます。

DECやヒューレット・パッカードといった企業からの接続も増えていきました。

やがてそれは「インターネット」と呼ばれるようになりました。

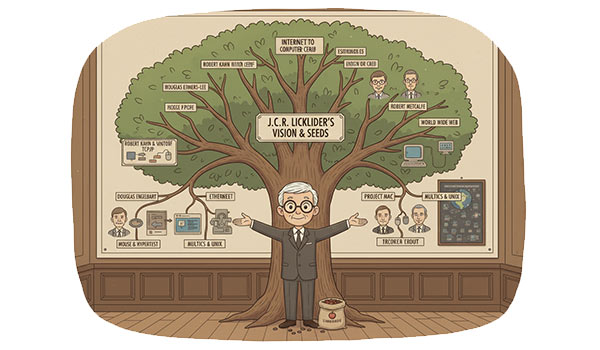

コンピュータの「ジョニー・アップルシード」

アメリカの西部開拓時代に「ジョニー・アップルシード」と呼ばれた人がいました。

麻袋を着て鉄鍋をかぶり、はだしで国中を歩きながらリンゴの種を植えて回ったと伝説が残されています。

そこで、J・C・R・リックライダーを「コンピュータのジョニー・アップルシード」と呼ぶ人がいます。

未開の荒野だったコンピュータネットワークの地平を切り開き、彼がまいた「種」は、彼が去った後にこそ爆発的なイノベーションを生み出しました。

彼が資金とビジョンを提供した研究コミュニティから、現代のコンピュータ社会のほぼすべてが生まれました。

いずれもリックライダーがいなければ生まれなかったかもしれません。

| ロバート・カーン | ヴィントン・サーフとともにバラバラだったネットワーク技法を統一するため「TCP/IP」を開発しました。 |

|---|---|

| ロバート・メトカーフ | 「Project MAC」のメンバーだったロバート・メトカーフは後に「イーサネット」を生み出します。 |

| ケン・トンプソン | 同じく「Project MAC」のCTSSは「Multics」というOSの開発に発展し、「UNIX」として完成します。 |

| ロバート・テイラー | パロアルト研究所で最初のパソコン「ALTO」を作りました。 |

| ダグラス・エンゲルバート | NLSやハイパーテキスト、GUIの研究を続け、「マウス」を発明しています。 |

UNIXについては以下もチェック!

ARPANET って軍事目的で立ち上げられたはずですけど、あんまり軍事と関係なくないですか?

でも、リックライダーも別にだます気はなかったと思うぞ。

ネットワークを構築し研究をはかどらせる事を優先したが、それで多くの技術が生まれ、結果的にアメリカの国益に大きく寄与したわけじゃからな

60年代後半にベトナム戦争が敗色濃厚になったあたりからアメリカ政府も焦りだして軍事と直接関係のない研究開発からは手を引いてしまう。

70年代以降、コンピュータやネットの進化は民間の手にゆだねられていったのだ

リックライダーの局長時代の選択も!

ここはひとつ社会の発展のためにも、ドーンと私にお金を!

インターネット時代の幕開け

ARPAから離れたリックライダーは、その後MITに戻り「Project MAC」を指揮していましたが、1971年に辞任。

1974年には乞われてIPTOの局長に復帰しますが、時代は変わり、直接軍事とかかわりのない研究には、あまり予算が付けられなくなっていました。

それでも彼が60年代に立ち上げた人工知能の研究の存続に尽力し、1980年代にはエキスパートシステムの商用化にこぎつけました。

晩年はMITの教授となりますが、慢性的な喘息とパーキンソン病に苦しめられ、1990年6月、75歳で息を引き取りました。

彼の死の直前の2月、ARPANETは新しいネットワークに引き継がれ、正式に終了しました。

そして、この年の12月20日、ティム・バーナーズ=リーが世界初のウェブサイト(http://info.cern.ch/)を公開。

ついに、本格的なインターネットの時代が幕を開けました。

ティム・バーナーズ=リーについてはコチラ!

人間とコンピュータの共生

リックライダーは、ARPANETの運用も、WWWの誕生も見届けることなく、この世を去りました。

彼のキャリアは、常に時代の先を行き過ぎていました。

しかし、彼が「心理学者」として提示した「人間とコンピュータの共生」というビジョンは、現代においてこそ、最も重要な意味を持っています。

私たちは今、AIという、かつてない強力な”パートナー“を手にしようとしています。

多くの人々が「仕事が奪われる」という不安を抱く一方で、AIを「知的下準備」から解放してくれる最強のパートナーとして使いこなし、自らの「創造性」を最大化しようとする人々もいます。

これは、60年以上前にリックライダーが設定した「問い」そのものです。

J・C・R・リックライダーは、インターネットという「技術」を開発した一人ではありません。

彼は、私たちがその技術を使って「何を達成すべきか」という「哲学」と「目的」を、誰よりも深く、誰よりも早く設計した人物なのです!

平均収入は約765万円 !

最初のメッセージ「l」「o」が送られて50年以上が経ちました。

インターネットは人類の進歩にとって、大きなターニングポイントでした。

IT偉人だけではなく、一般のエンジニアの技術に対する想いが今のITの可能性を引き上げ、今や、ITエンジニアは不可欠な存在となりました。

そして、2025年現在、フリーランスエンジニアの平均年収は全体の平均値は約765万円まで上昇しました。

さらに1000万円を超える人は全体の7.5%もおり、しっかり稼げている人がサラリーマンよりも多い割合です。

さらに人工知能の分野は、1500万円、2000万円と、さらに上も狙えるのが魅力。

現在、会社員エンジニアの方も、フリーランスになることで高収入を目指せる可能性が高い世界なのです。

——でも、フリーランスになるのは不安。しかも、どうやって仕事を獲得すればいいんだ…!?

そんなエンジニアにとって、頼もしいパートナーとなるのが「エージェント」の存在です。

高単価の優良案件をあなたに代わり獲得し、あなたがエンジニアの仕事だけに集中することができるように二人三脚で全力でサポートするのが、エージェントの仕事です。

エージェントの仕事

- 案件獲得までの営業を完全代行

- 本業だけに集中できるようにサポート

- 案件の利益が最大限になるように交渉してくれる

エージェントと契約するということは、あなたの収入を引き上げる契機でもあるのです!

エージェントによって手取りが変わる!?

エージェントを利用することで高単価の仕事が獲得できたとします。

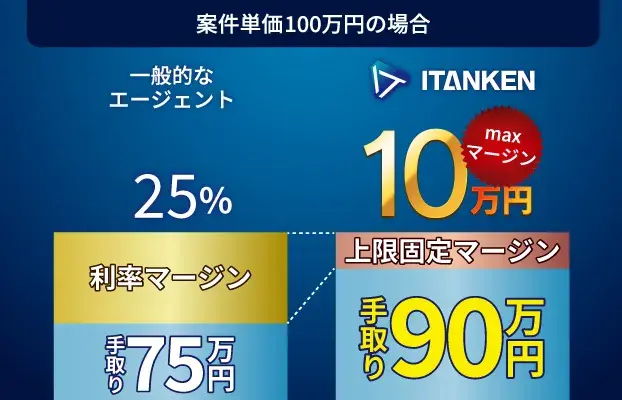

しかし、一般的なエージェントでは、報酬から25%程度のマージン(手数料)を取られてしまうのはご存じですか?

そうです。高年収を目指すにはマージンが低ければ低いほど手元に残るお金は増えますが、この部分はエージェントによりブラックボックスとなっており、あなたに開示されることはほぼありません。

エージェントサービスの手数料は一定ではなく、選ぶ業者によって、あなたの手取りが大きく上下することは、まずは知っておいていただきたい点の1つです。

そんな収入UPを目指す方のために、「マージンが最大10万円」という業界最安水準のエージェントサービスがあります。

この利益還元を重視したエージェントサービスを運営しているのは、現在、15期目のIT企業「ライトコード」。

代表は当時、フリーランスとして大手有名WEBサービスなどで活躍していました。

その中で、自身も不透明なマージンや労働環境に苦しんだ経験がありました。

業者によってマージン率は非公開で、報酬の内訳を公開していないことがほとんど。

未だに旧態依然とした状態が続く業界に一石投じるために、エンジニアへの利益還元と透明性を最優先に考えてスタートしたのが「ITANKEN(IT案件.com)」です!

エンジニアの手取りUPを実現させる5つのお約束

ITANKENのポイントはこの5つ。

①マージンが最大10万円で業界最安値水準(記事)

②支払いサイトは15日で業界トップクラス(記事)

③公平性と透明性を重視したお取引(記事)

④エージェントは人柄を重視(記事)

⑤開発責任者は元フリーランス(記事)

仕事内容や単価などでお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談くださいませ!

以下ボタンより、4つの項目に答えるだけの簡単登録(無料)のみでご利用いただけます。

最後まで読んでくれた方へ

現在、お祝い金キャンペーン実施中です!

ITANKENをご利用いただいたフリーランスの皆様への感謝の気持ちとして、案件稼働1ヶ月経過後の初回報酬支払い時に、現金30,000円をプレゼント中!

申請手続きは不要で、対象の方には自動で指定口座に振り込まれます。